产品分类

联系我们

- 嘉祥长城雕刻有限公司

- 电话:13791739397

- 传真:0537-6855252

- 邮箱:13791739397@163.com

- 网址:-

- 地址:嘉祥县长城雕刻厂

最新文章

相关产品

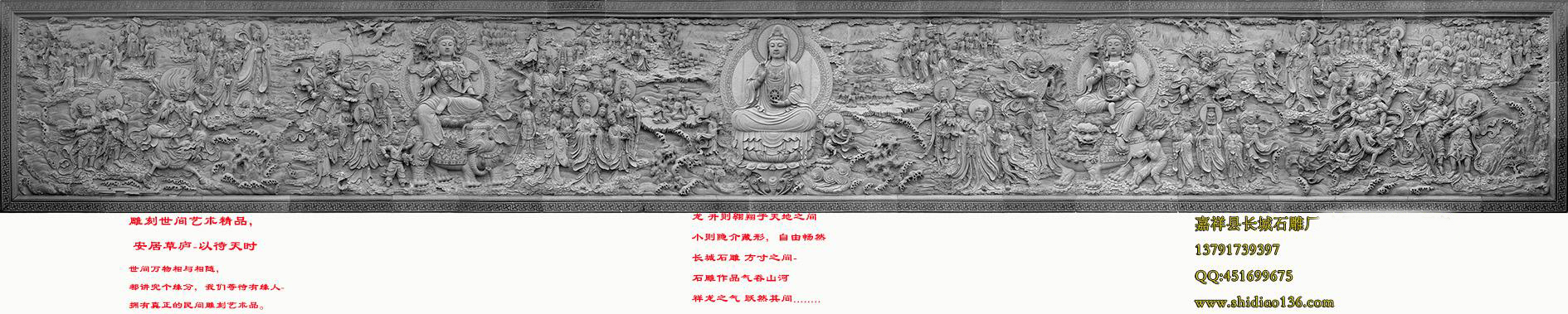

寺院浮雕观音照壁|浮雕佛像

发布时间:2013-09-18 07:47:42 阅读:13430

关于长安光宅寺七宝台浮雕观音群像,前人研究已经很丰富。但是在风格、图像及复原等三个问题上还存在很多争议。

1数量、年代、风格

关于七宝台浮雕观音石佛群像的造像年代,一种意见认为属于不同时期。

如福山敏男1950年在(庆寺派石佛的分类)一文中辨别出29件七宝台造像的年代分别属于贞观前期、武周长安年间和开元年间三个不同的时期。另一种意见,如

1981年本山路美认为开元年间的铭文为追刻、这批群像都是长安年间作为七宝台内部庄严物品在德感的指导下完成的。

颜娟英1987年认为残存的32件石刻高浮雕像代表着八世纪初年佛教艺术的极品,与当时长安的宫廷艺术风格颇为一致柳。1998年,颜娟英又对七宝台石刻进行了再次调查和研究,认为造像为35件,并确认开元年间的题记与七宝台原来的造像活动无关汤。水野清一也认为七宝台的所有造像并不存在风格上的差异绳。关于七宝台的石刻在唐代佛教艺术史上的意义,一种意见认为是初唐风格古典的完成,持这种意见的有盯田甲一性。另一种意见认为是盛唐风格的代表,持这种意见的有田边三郎助和本山路美。

七宝台石雕佛像中依据造像铭和图像特征可判定的有阿弥陀佛和弥勒佛三尊。目前对尊名有争议的是施降魔印的三尊像,如1977年杉山二郎的阿弥陀佛说气1987年颜娟英的装饰佛。2004年赖鹏举的卢舍那佛说。此外,1987年颜娟英的分类中的第五类

5件无名三尊像,赖鹏举认为其造型、坐姿与手势均与第二类的阿弥陀佛类似,故将第五类与第二类合并。

3、复原

1987年,颜娟英对七宝台浮雕像的原始配置复原作出了开创性研究"2001年,杉山二郎参考日本平安时期兴福寺、法隆寺、荣山寺流行的八角圆堂建筑,推测七宝台为八角形层楼建筑,内部的壁面浮雕石皂像居中央,周围配合壁画分三层表现净土变相,下层为释迎变相,中层为阿弥陀变相,上层为弥勒变相。然而,杉山二郎怀疑十一面观音像并非全是七宝台的造像,推测有可能是长安清禅寺十一面观音道场或龙门香山寺的遗物。2004年,赖鹏举在颜娟英复原的基础上提出新的见解。

但是以上的复原研究存在以下问题:如何选择复原这些石像的参考作品?1987年颜娟英的复原依据是美国波士顿美术馆所藏长安四年(704年)的石雕佛塔(四方形石板所拼成的空心无顶)。石雕佛塔的造型为竖长方形,四面以阴刻线来刻出纹样。而七宝台的造像铭文说明这些造像原来装饰在石柱上,其整体造型是高耸的柱状,而不是1987年颜娟英复原图所表现的长方体。因此七宝台石刻复原的参考依据应该是同时代的石柱、石塔类柱状纪念性建筑造型。

如何解释复原后造像的建筑和图像程序,将降魔印如来像放在中央,十一面观音像位于底层四个角落,推测这群造像的中心为金刚真容座的释迎佛,并指出十一面观音的护法作用,但是四面体每层造像的关系并不清楚。至少从复原图上看不出整个石柱的图像关系,更无法说明如何表达烨严经的中心思想。1998年颜娟英的复原研究更进了一步,提出“这一批石刻应该立在一个台座上,层叠如石柱,此石柱或被视为“法柱”,或可视为法身塔。最后其四周围绕着两层以上的木构建筑。但是目前笔者倾向于考虑此七宝台石刻为四面石柱,每一面的主尊相同,故分为四类主要图像。但令人遗憾的是具体如何配置并未详细说明。

2004年赖鹏举的复原研究支持颜娟英的四面石柱说,指出石柱有五层造像,每层的西面中央安放降魔印如来像,为北传密法中佛与菩萨因果互证的卢舍那佛,其两侧放置两件十

一面观音像,左右两面为弥陀与弥勒,分别象征十方和三世佛。十一面观音依据经典应该面西,因此整个石柱的正面是西面}g。但是四面柱只装饰了三面。其次,经典所指的是作为独立的单尊礼拜像而存在的一尺三寸的白檀十一面观音圆雕像在道场中面西安置,但是七宝台的十一面观音是一组群像,且其雕塑门类为几乎等身的浮雕石像,其建筑和礼仪环境与经典所规定的独尊礼拜像有所不同。

2001年杉山二郎将浮雕石皂像置于变相壁画中央,并将三佛净土分上中下三层排列的复原研究也很难解释其图像程序,参考同时期敦煌石窟的净土变相壁画,大多是一佛净土各居一壁,上下分层的配置并不多见。

复原后的建筑意义和相关的礼仪活动是什么呢?颜娟英持“华严经中心说’,’口,赖鹏举持“北传密法说”。还有本山路美的舍利塔说,小泉惠英的镇护国家说等观点。

这些推测一步一步接近武周长安年间的政治和佛教环境,但是具体到七宝台石刻造像群上,仍需要更有说服力的研究。

为了进一步解决以上三个问题,本文从实地调查入手,在唐代佛教造像综合研究的基础上,重新考释了这批造像的风格与图像,发现这批造像分为始建期与修补期两个时期,并参考武周时期的同类石质纪念性建筑造型,对始建期的造像作新的复原研究,以探索其建筑及图像程序。最后简要推测七宝台在武周佛教视觉文化中的意义。以下详述,不当之处请方家指正。

浮雕像的分期研究始建期

始建期指七宝台开始创建的时期。据《长安志》卷八记载,武太后开始在光宅寺建七宝台,结合造像铭文可见七宝台的始建在长安三年至长安四年。属于这一期的作品有24件。图像的主题为祈福、往生和灭罪。由两类图像组成。

第一类是七件十一面观音石雕像。其中第1件观音像有长安三年九月十五日

七宝台的督造者德感的题名。表明七宝台是为武周国家敬造的。第5件日本奈良国立博物馆所藏的十一面观音像的右手握有一枚印章,上刻“灭罪”二字。但是颜娟英文佑式与长安七宝台石雕佛像,所附图有两处疑问:其一,没有收入东京国立博物馆所藏的一件十一面观音像,该像为本文所附表一的第2件,该像右手上举持花蕾,左手下垂持水瓶。其二,颜文所附图

七与图十仔细看来为同一件作品,即《中国佛教雕塑史论图版编三》图652所载图,现藏美国弗利尔美术馆。因此谨慎推测现存的十一面观音像为七件。

从七世纪开始,长安、洛阳随着十一面观音神咒经典的流行,十一面观音菩萨造像也开始流行。与经典所规定的一尺三寸的圆雕白檀像’‘不同的是,浮雕十一面观音菩萨像的头部的后、左、右三面不能表现,只强调正面观。因此头上的十面分下、中、上三层、各5,4,1面表现。

七宝台造像的十一面观音菩萨浮雕像正是这种造型。这些浮雕像原来可能镶嵌在建筑物的壁面,造像与建筑一体化。因此可能不具备经典所规定的位于道场中央的独立的礼拜像的功能,而作为守护神存在的可能性极高。

第二类是大乘佛教的四佛。

阿弥陀佛三尊像有四件,这四件像全部有长安三年的铭文。供养者为王

1、韦均、高延贵和李承嗣四位官吏。除了韦均之外,其他三人造像铭均明确提出所造像为阿弥陀佛。这四件阿弥陀佛像的共同特征是主尊右手施无畏印,在莲台上结枷而坐。莲台座由仰莲、

六角形束腰和覆莲组成。天盖的形状有宝树盖和宝珠盖两种。

弥勒三尊像有四件。其中二件有长安三年、一件有长安四年的铭文。供养者为萧元杳、姚元之和姚元景等中级官吏。其中萧元杳的造像铭文明确提出所造像为弥勒佛。四件弥勒像的共同特征是主尊在台座上倚坐,右手举于胸前施无畏印,左手掌心向下放置在左腿膝盖上,双足各踩一小莲台,两侧各一蹲石狮子。

推测为药师佛三尊像有四件。这四件像都无铭文。共同的造像特征是主尊的右手施无畏印、在八角台或宣字形台座上结枷而坐。与阿弥陀佛的莲花台座不同。天盖的形状有宝树盖和宝珠盖两种。

释迎三尊像四件、五尊像一件。这些造像均无铭文。共同特征是主尊右手掌心向下施降魔印,左手掌心向上放置于右足上。天盖统一为菩提树盖,即颜娟英所谓装饰佛或赖鹏举所谓的卢舍那佛。七宝台的降魔印佛像没有铭文来证明其尊名,但是从同时代的有铭文的其他造像来看,同样的降魔印佛像为释迎牟尼佛。如以下两例:广元千佛崖莲花洞内七尊像皂,从大周万岁通天年697年的铭文来看,施降魔印的主尊是“释迎牟尼佛”。

铭文:“窃以法门布泽于群生……、因是以口口万口归依口口口口、弟子王行淹口遭口运口口口之侧、愿植善根、归依三宝、敬造释迎牟尼佛一铺救苦观音一躯、愿使口代……口口口诸苦……大周万岁通天口年……,

从四川彭州龙兴寺出土的圣历元年(698年)铭的三尊浮雕像的铭文来看,施降魔印的主尊是释迎佛。主尊的头残缺,结枷跌坐,右手施降魔印,左手横放在脚上,手掌上置一宝珠。

铭文:“弟子王弘礼今为父母敬释迎像三身并及见在家口乞愿平安敬造供养圣历元年五月七日记。

始建期的造像风格呈现以下特点如来像的全身比例不够准确,头大身小,菩萨像的上半身较下半身长。衣纹较宽,还残留初唐时期的带状作风。天盖与飞天的造型比较僵硬,背光多为简单的宝珠形,台座的装饰也较少。然而,与初唐的造像如彬县大佛寺千佛洞650年左右的造像相比,可见丰艳、柔软的印度造像风格的影响,与彬县千佛洞武周时期的造像呈现同样的风格。

石雕佛像浮雕的修补期是指开元十二年(724年)左右的8件作品。由三件弥勒三尊像、三件降魔印佛像三尊、两件戴冠佛三尊组成。其中第一尊弥勒像有开元年间杨思的题记,记录了自己开元年间修复七宝台的功德。第一件降魔印佛三尊像刻有开元十二年杨思助新装像铭。颜娟英文《武则天与长安七宝台石雕佛像》所附图的收藏于日本细川家族的第二十三图与第二十四图为同一图版,因此推测戴冠佛为两件。两件戴冠佛施降魔印,戴项饰,与龙门石窟东山擂鼓台北洞的造像相似。

在此以图像变化不大的弥勒佛像为例来考察始建期与修补期造像的风格变化。首先修补期的造像比例适度,衣纹变细,更加流利,富有质感的躯体统一在曲线优美的衣纹之中。衣纹线由造型向装饰意义变化。如来像的身体更加写实化,强调胸部的肌肉表现,面部两颊丰满,表情更加平和,但是表现出过分写实和强调肉感的特点。菩萨像的姿态更加自由轻松。与始建期相比,台座和背光的形式更加多样化。宝帐形天盖出现。始建期的佛与菩萨背光多为简单的宝珠形,而修补期的背光里外还雕出精细的花纹,富于装饰性。源于印度的神兽图案、鸟面人身纹、甚至道教的仙人骑鹤图案也溶入到造像之中。修补期的造像与盛唐时代长安青龙寺出土的浮雕像、上海博物馆所藏开元九年(72年)阿弥陀佛、弥勒皂像、美国芝加哥美术馆所藏开元十二年(724年)石浮图造像的风格一致,呈现出与始建期的武周风格所不同的盛唐风格。

二、始建期浮雕像的复原在长安四年九月十八日姚元景的造像铭中提到“爱于光宅寺法堂石柱造像一铺”,并赞美法柱的样子:“法柱承云,排给霄尔舞鹤。云日开朗,金光炳然;风尘晦冥,玉色逾洁”,可见法柱高入云霄,在晴日的阳光下金光闪耀,在风尘晦暗中更显其玉色之皎洁出尘。接着暗示这个法柱象征永远的道、佛法。颜娟英和赖鹏举据此均认为石雕像的原始场所在法堂的石柱,因此推测法堂有可能是中心柱式建筑。那么七宝台应该为

一中心柱式阁楼建筑。这种可能性有,如考古发现已经证明了武周时期洛阳的明堂就是这样的中心柱式建筑”,但据文献记载,明堂的中心柱是

一根上下贯通的巨大木柱’日。如果七宝台为一木构建筑,中心柱反而不用木材,采用石材的可能性是否很大呢?

本文为了解决以上前人复原研究中存在的问题,从重新选择复原的参考作品,重构七宝台的建筑和图像程序入手来研究这个问题。

1复原的参考作品

首先,七宝台浮雕石像的性质是集团奉纳像,是武周时代造塔造像功德风潮中的代表性佛教纪念性建筑。因此,七宝台始建期浮雕像的复原应该参照同时期的石造纪念性建筑。

初唐至武周朝造塔与造皂像作功德一时极盛。一种类型是在塔的壁面开皂,其中镶嵌浮雕像。这种类型的塔与浮雕像的法量较大,浮雕像与建筑一体化的结果是实现了浮雕皂像在空间上的组织化。从初唐到武周时期这类塔与皂像的同时供养关系见于以下资料:

‘初唐时期:长安玉华宫南穆王寺砖塔的四面镶嵌石皂浮雕像

《道宣著糙宣律师感通录》“今玉华宫南檀台山。有砖塔。面别三十步。下层极壮。四面石皂、旁有碎砖。又有三十余窑砖。古老莫知年代。然每闻钟声。答云。此穆王寺也。名曰灵山。遨垂拱三年(687年)洛阳龙门香山寺:石牌坊、飞阁、七皂石像、八角浮图(推测八面塔的一面为门,其余七面各镶嵌一石皂像)。

《烨严经传记卷第一》“以垂拱三年十二月

二十七日。……伊水之左。门人修理灵皂。加饰重阁。因起精卢其侧。扫洒供养焉。后因梁王所奏请。置伽蓝。救内注名为香山寺。危楼切汉。飞阁凌云。石像七皂。浮图八角。驾亲游幸。具题诗赞云尔。印功大周万岁通天二年(697年)河南许州府长葛县冯善廓供养浮图皂像

浮图铭并序赵口撰

……以大周万岁通天二年岁次景(丙)申肆月景(丙)演(寅)朔十四日己卯遂造浮图

一所。石像口区。尔其玄石叠重。杂烟云之气色。紫金圆满。含日月之光辉。……内崛君拓本。石高二尺一寸、阔一尺五寸五分。中有皂像。皂高一尺三寸、阔六寸二分。武周圣历二年(699年)河北武隆县令闻生元相供养四面像并浮图石幢

“武隆县令闻生元相为金轮圣神皇帝造四面象(像)并浮图石幢圣历二年二月八日(金石目四。直隶顺天永清东南一里塔儿巷)景龙三年(709年)阿弥陀佛三尊像并塔铭,汉白玉石质,1986年9月陕西省礼泉县赵镇水泥厂出土,礼泉县博物馆藏。其背面刻“大唐阿弥陀石像塔铭并序”,叙述了起塔和造像的原由。

这类建筑的佛塔身已毁,只留下浮雕皂像。七宝台的浮雕皂像和以上的皂像一样,原来应该镶嵌在石塔的佛皂中,层层积累,所谓“玉砌连皂”,还应该有诸如宝珠顶、莲台、镶嵌宝石等附属装饰配件,所谓“更饰雄黄之宝”。表一第

17号三尊像的铭文中有“爱凭瑞塔,敬勒尊容。……宝台恒净,珠柱无夕”字句,文中宝台应指七宝台,珠柱为象征佛法的石塔,其像是为石塔而造的皂像。

那么,七宝台始建期的浮雕像如何与原来的建筑实现一体化呢?本文拟参考另一类初唐至武周时期的石塔造型来复原造像的位置。这类石塔的各面雕出浮雕像,层层积累成塔。目前洛阳与长安地区还保留有完整的造型。这类石塔有一石雕成的,也有分层雕刻再桦接层叠的。塔的层数也由一层到几层不等,形状有四方形和圆形。但是基本都是由塔基、塔身、塔刹组成的。有的塔身四面开皂,内雕出佛像。

洛阳初唐至武周时期的石雕佛塔分为浮雕和圆雕两类。共同的形制特征是方形四面双层塔基,塔身为四面柱体,三、四、七层不等。第一层较高,以上面宽有递减,每层均迭涩出檐,每檐出挑和内收三层或五层。有的塔身每层各面开皂,内供养佛像,有独尊、三尊等组合。塔刹由覆钵、莲台、宝珠三部分组成。龙门石窟的纪年塔浮雕有两座。

‘永徽三年(652年)石塔34(3号塔)为阁楼式三层方塔,高114厘米。双层塔基,一层立面方形,一层立面梯形,总高12厘米。塔身

三层,第一层较高,18厘米,塔刹高33厘米,最下层是覆钵仰莲,上为三重相轮、圆光、宝珠。每层塔身刻一圆拱结枷跌坐佛皂。皂左侧造型记:“李夫人摩坷造浮图并作七佛供养永徽三年。”

遨睡拱元年至神龙年间石塔35(6号塔)为阁楼式七层方塔,高68厘米。凿于圆拱形塔皂内。塔基立面梯形,高7厘米。每层塔身浮雕结枷跌坐佛一尊,施降魔印或禅定印,皂左侧造像记:“弟子苏大娘为亡夫二缄造浮图七级内皆造像一躯。”

圆雕塔有两座: ‘初唐1号塔潜溪寺前四层为阁楼式四层方塔,高298厘米。由合而成,无塔基。第一层塔身、塔耘体,第二层以上为一个整体,迭涩出,外挑出和内收五级。塔刹由覆钵、莲合而成。每层均开皂造像,第一层塔各皂内雕一佛二菩萨。二、三层四面,④长安三年石塔"为方塔,由一块整石凿刻而成,通高一层塔身下存一方形桦头,塔基残失身正面刻尖拱坐佛皂,内刻一坐佛,施禅定印。其左右各开一皂,内各雕一人。正面佛皂下部刻“清信佛弟子安思泰一心供养十方诸佛一切贤圣。”右面刻“大周浮图铭并序……长安三年岁次癸卯九月庚寅朔廿日安思泰造浮图一所为十世先亡敬造”。左面及背面皆有铭刻。

长安初唐至武周时期的石塔:这些石塔均无铭文,依据形制推测为初唐至盛唐时期。

从造型上分为两类:一类为单层石塔:由塔基、塔身、塔刹三部分组成。塔基为两层,下层为八棱柱体,上层为两层莲台。塔身为四面柱体和圆柱体两种,塔刹由八角屋檐形、莲台、宝珠三部分组成。西安市文物保护所编号为3547的石塔与编号为38的石塔塔身为四面柱,各面开一皂造五尊像,皂内造佛像与菩萨像,皂外造弟子像。西安市文物保护所编号为351石塔的塔身为圆柱体。另一类为多层石塔,现在仅存一层。塔基与塔刹遗失。其柱身有四面体,如实际寺出土的四面石塔,西安市文物保护所编号为3大的石塔。

请参考下图:

虽然长安和洛阳地区的奉献石塔的造型大体一致,但是,初唐至武周时期洛阳地区的奉献石塔表面浮雕佛像虽然有七佛、十方佛等题材,但大多数为尊格不明的普遍的如来像;与洛阳地区不同的是,长安地区的石塔四面的浮雕佛像的图像经过三个阶段的变化,体现出四面塔与四方佛的日趋密切的结合关系。第一阶段,唐以前各面的如来像造型相同,如西安市出土的隋开皇三年(583年)杨金元造四面塔像38和开皇九年(589年)张士信造四面塔像39。第二阶段,从初唐晚期到武周时期,除了药师佛以外,阿弥陀佛、弥勒佛、释迎佛各自具备视觉上的特征。首先是四佛各自主宰一方净土世界。

此外,四佛与四面石塔的空间也顺利地结合起来了。

其依据是龙门石窟东山擂鼓台北洞的十一面观音像位于门口,作为守护神而存在。该窟三壁各安置一佛,东壁的主尊(石窟的主尊)施降魔印。现存浮雕十一面观音像位于石窟的门口,窟门的南侧浮雕一尊八臂观音像,残高183厘米;北侧浮雕出一尊四臂观音像,残高190厘米。然而,七宝台的造型如前文所论述应该为石塔,因此其建筑空间的象征性与石窟寺应该有所不同。石窟寺的门或界边在建筑上来说是需要重点守护的地方,而石塔的守护空间应该是其基础部分。因此,本文推测十一面观音像的原来的安放空间在石塔的塔基各面。这种复原有四点依据:一是据笔者观察陈列于东京国立博物馆的两件十一面观音像,其背部的形状与其他佛皂像不同,呈现向后的“凸”形(图三),因此其原来的组合方法应该与四面体的佛像不同,镶嵌在八面体上的可能性极大。其次,武周时期兴盛菩萨群像造像的供养风潮。如龙门石窟净土堂洞前室北壁长安元年(701年)的皂内并列造观音菩萨像六尊。彬县大佛寺千佛洞中心柱东壁的证圣元年(695年)第32窟并列造半枷跌坐地藏菩萨像六尊一行。据此本文推侧十一面观音像应该并列成群出现。另外,复原的参考作品应该是同时期石柱形纪念性建筑的基础。如推测为武周时期的礼泉赵镇小学校园内(广济寺遗址)的陀罗尼经幢的基础部的造型(图四)。该石幢位于土台之上,推测原来位于建筑物内部。现存台座与幢身,全高260厘米,台座高160厘米,圆柱体,南面开凿一佛皂,残高68厘米。推测原来里面镶嵌石佛皂像。台座其余的壁面以两株菩提树组成八个佛皂,佛皂右侧的皂内雕一弟子像,其余七皂内各雕一菩萨立像,有正面像和侧面像两种造型,高106厘米左右。台座上为幢身部分,高100厘米,中空,上面刻出陀罗尼经。这尊陀罗尼经幢的年代推测为武周时期的理由:从武周到开元年间陀罗尼经幢的日渐定型化的形式变化来看,其造型属于形式化以前的多样化时期;两株菩提树组成的佛皂、菩萨像腿部的"U”形衣纹线,正面飞天造型与七宝台的浮雕像很近似。因此具有护法意义的七宝台十一面观音造像也可能同样围绕石塔的基础部分一周。最后,可能受到印度石柱基础部分造型渊源的影响。如印度阿耽陀第26窟佛塔的基础部分的周围;阿耽陀第2窟右廊的石柱的基础部分围绕一周女神像;艾罗拉第21窟的列柱和第29窟守护内阵的神像也位于石柱的基础部分。

2七宝台的建筑和图像程序

通过以上的研究发现,始建期的石刻造像原来可能镶嵌在一个四面石塔上,这个石塔由塔基、塔身(本体)、塔刹组成。笔者据此画了一个复原图,因为每件浮雕的平均高度为105厘米左右,推测石塔的高度为六至七米。

石塔基为长安地区武周时期流行的八面柱体,塔基上莲台承托塔身。正面(南面)为一佛皂,其中镶嵌这批造像中唯一的五尊造像,高度与七件十一面观音像相近,107厘米。其余七面各开一皂,镶嵌七件十一面观音,具有护法的意义。七件十一面观音像的宽度大概为五尊像的一半,七件十一面观音像装饰在台座四周,恰好构成八面体,恰似印度石柱的基础雕一周的女神像,具有护法的功能。

五尊像与十一面观音像的组合关系和韩国石窟庵主尊与十一面观音像、日本法隆寺的金堂与中央坛上主尊壁画中的十一面观音菩萨的关系一样是佛法与守护神的关系。

塔身由四层组成、各层之间迭涩出檐,每檐出挑和内收三层或五层。每层塔身四面各开一皂、内镶嵌一件三尊佛像。参考实际寺出土的四面造像,如果将四面塔与四个方位对应,推测正面(南)为降魔印的释迎佛,与之相对的面(北面)是弥勒佛;西面是西方净土世界的教主阿弥陀佛,与之相对的东面是尚为定型的琉璃世界的教主药师佛。侧面具有装饰纹的两件阿弥陀和弥勒佛像,位于第一层,以便双赏。很难将七宝台的建筑意义与具体的经典流派进行直接联系,但是塔身的四面佛像与杠唐、武周时期长安地区很流行的四方四佛应该一致。

塔刹已经遗失,但依据匡时期的长安地区奉献石塔的塔刹造型,推测为八角屋檐,其上莲台承托宝珠。

该石柱因为其身形高耸,且供养于七宝台法堂内部,所以也被称为石柱或法柱。石塔的礼拜方式推测为常见的右绘礼拜,在形式上继承了长安她区四面石塔的造型,同时溶入了极具印度色彩的石柱台座样式,形成了中国石造纪念性建筑的古典性,被后世所遵循。这种形式远播至东亚其他匡家,激发朝鲜半岛统一新罗时代建造石塔的风潮,在八世纪中叶达到顶峰,并完成了石塔造型的定型化:上下二层基坛,方形塔身,顶部露盘上装饰相轮。统一新罗时代八世纪的石窟庵的三层石塔,高约三米,二层基坛为八角形,三层四方形塔身,宝珠塔刹“。典型的例子还有葛项寺址纪年为

758年的东塔。在新罗式石塔的定型化的方形多层基本形态下,石塔基与塔身各面以天人像、眠象、八部神众、十二支神像、四方佛、菩萨像、仁王像等诸浮雕像装饰而成华丽的石塔也有很多。与唐土善用砖来造塔、券制佛皂的技术传统不同,新罗的石塔纯粹是用石块拼接起来。

更多石塔请看下图

修补期的浮雕也可能是一座奉献石塔的配件。依据残存的八件石雕像还难以作出复原。从龙门石窟的状况来看,开元年间的修补活动如奉先寺大佛皂周围的立佛皂像,一般都是另起工事,对武周时期的佛教造型毁坏和破坏的活动很少,尽量修补前代造像,并与之融和。因此,本文推测开元年间以杨思助为首的内侍在修补了七宝台始建期的奉献石塔后,有可能再次集团造塔造像作功德。

三、从七宝台看武周长安年间的佛教视觉文化,建筑、壁画、雕塑的整合关系:印度阿旎陀主义的影响

七宝台始建期的壁画是由初唐至武周在两京地区以异国人物和佛像而著称的尉迟派画家创作的。绘画的场所在七宝台的上层窗下、后面。光宅寺尉迟派壁画的内容三处为降魔成道变相图。普贤堂的降魔成道为大型变相构图,中间为释迎佛,旁边绘有妨碍释迎成正觉的变形三魔女,她们富有诱惑力的身体仿佛破壁而出。佛的头光以绚丽的色彩造成光芒万丈、使人眼花缭乱的视觉感受。与中华传统端正古雅之佛画趣味不同的是,这些壁画的风格以鲜艳的颜色,具有立体感的凹凸画法,极具异国情调的逼真夸张的人物造型,给观者以“奇”和“险”的视觉感受。

从以上分析看来,七宝台的雕塑是与建筑、壁画密切关联的。雕塑和壁画的题材均以释迎降魔成道图像为核心,同时呈现出丰艳、柔软的印度风格。 这

这

武周时代,大量入竺中国僧和东来印度僧将最新的佛教信息带到中国。随着经典和佛教仪轨、咒术的大量传入,地道的印度佛教造型和视觉文化也传入中国。擅长戒律和密咒的印度僧人宝思惟于693年来到洛阳,仿照印度寺院的样式在洛阳修造了“天竺寺”。同时义净也在二十五年的佛教巡礼之后695年经东南亚回到洛阳,从700年开始一边翻译经典,一边在少林寺模仿那烂陀戒坛的形制修建纯正的戒坛。这种佛教造型的实践给中国寺院建筑带来的影响是非常直接的,尤其在印度从古代以来所擅长的率堵婆、支提、石柱等纪念性建筑造型传统的影响下,武周时期涌现出大量的佛教纪念性建筑物,浮雕像的技法也因此取得了长足进展。在风格上,以七宝台为首的造像自然的人体表现、轻薄柔软的服饰无不体现出印度岌多艺术风格的影响。在图像上,七宝台雕塑和壁画中的降魔印释迎像与义净请来的金刚座真容像有直接的联系。此外,七宝台这种融和建筑、雕塑、绘画各种门类的艺术为一体的做法可看出印度阿旎陀主义的影响。

在开元十二年杨掳公修补七宝台时,在造像铭文“掳国公杨花台铭并序”中记录了自己当时所见之七宝台法堂的样像…华詹覆像,尽垂交露之珠;玉砌连皂,更饰雄黄之宝。风筝逸韵,飞妙响于天宫;花雨依微,洒轻香于世界……”。可见,七宝台内有两尊引人瞩目的佛教造型:其一为佛像;其二为多层堆砌的石雕皂像,即本文所复原的奉献石塔。该石塔有可能位于法堂的中央,因其高耸也被称为法柱。其实在武周时期石窟建筑中也多处可见将塔柱位于石窟中央的布局,如:如意元年(692年)庆阳北石窟寺的第32窟,圣历元年(698年)敦煌第

332窟,推测为武周时期的须弥山第105窟,四川千佛崖第400号窟s}。甚至将礼拜的中心由佛像转移到中心塔53。整个法堂富于装饰性,覆盖佛像的天盖缀满闪闪发光的宝珠,奉献石塔的皂像之间装饰着各种宝石,再通过壁画等装饰手法使整个法堂似乎是回荡着美妙音乐的天宫,是一个飘洒着花雨、香气弥漫的世界。因此,本文推测七宝台的形制似乎更接近武周时期洛阳的著名佛教建筑一天堂。天堂为五层木构建筑,三层即俯视明堂,其中供奉大像,小指尤藏数人,可见其高大5‘。七宝台可能也是一个二层以上的高台木构建筑,称为宝阁更为恰当。它居于光宅寺的中央,最为高大耀眼。同时代的人因其华美的造型也称其为花台,或者因其高大的外形而称为七宝塔,后世的人也将其作为塔而礼拜。

长安年间武周王朝在长安的另一处重要的佛教建筑营造是重建大慈恩寺的大雁塔55。该塔一改原来玄类所督造的富有印度气息的外形,而是采用华夏旧制。但是内部的壁画却如七宝台一样主要由尉迟派画家装饰,题材与光宅寺那样适应大型殿堂壁面的降魔变相不同的是,多为小幅的文殊、普贤菩萨和杂密的变化观音像,但是两处壁画都呈现出艳丽的色彩,凹凸画法所呈现的立体感,造成华丽、灵异的视觉效果。从七宝台与大雁塔这两个典型建筑可看出武周长安年间的佛教视觉文化的特征:有别于武周前期在洛阳所修造的明堂、天堂那样具有革命意味的新奇大胆怪异的建筑风尚,武则天在长安试图营造一种与初唐传统融和的都市佛教景观,大雁塔、七宝台石塔的外形、浮雕图像都遵循了长安初唐以来的造型传统,但是,在壁画的题材和风格上却表现出武周时期的新风尚,杂密的变化观音系图像纷纷登场,呈现出华丽新奇的意象和丰艳柔软的印度艺术风潮的影响。

2七宝台所关联的佛教行事和礼仪活动

武周时期盛行的集团造像、造塔作功德行为也起到了增进社会组织的作用。从造像铭文来看,七宝台浮雕像所装饰的石塔集合了忠于武则天的僧团和官僚集团的功德。其中两件弥勒三尊像的供养者,当时的“相王府长史姚元之”及其弟姚元景、两件阿弥陀三尊的供养者“雍州富平县垂韦均”“陇西李承嗣”可能代表当时长安以相王为中心的政治势力。710年睿宗将自己相王时代的宅第奉献为寺,即位于光宅寺对面的安国寺。从光宅寺、安国寺和大明宫的近邻关系可看出武周至睿宗时期长安地区佛教与政治的密切结合。开元二十三年(735年)为了纪念玄宗注释金刚经完毕,长安众僧请求立般若台,荣新江推测其在安国寺境内。由此可见,盛唐时期安国寺内的般若台与武周时期光宅寺内的七宝台在地理上形成某种对称关系,成为两座引人瞩目的国家佛教代表石雕建筑。其地位应该同等重要,因此推测七宝台法堂应该举行过与朝廷关联的重大佛教仪式,或者可以说是将大明宫内道场实体化的结果。至于具体有那些佛教行事和礼仪本文有以下推测:

受戒:每逢遭遇重大变故时,皇室贵族有受戒的行为5日。推测皇室成员的受戒仪式在此举行。如法藏曾为中宗、睿宗授过菩萨戒。

礼忏浮雕:七宝台造像中十一面观音手中的“灭罪”印章说明造像与佛教礼忏活动有关。这和武周长安年间武则天的忏悔思想,武周向李唐政权回归等政治气候不无关系。久视元年(700年)七月七日,武则天为了除去自身的罪孽,向石雕山门投放“则天武后除罪简”:

“上言大周国主武矍好乐真道长生神仙谨诣中恶崇高山门投金简一通乞三官九府除武矍罪名汰岁庚子七月甲申朔七日甲寅小使臣胡超稽首再拜谨奏(表面刻铭)石口”

讲经:颜娟英推测七宝台是为了庆祝长安三年义净《金光明经》的翻译成功。就如同开元二十三年,安国寺所立之“般若台”是为了庆祝《金刚经》的翻译成功石。

版权属于: 长城石雕 (http://www.shidiao136.com/)

版权所有。转载时必须以链接形式注明作者和原始出处及本声明

其他人人阅读了:

在线留言

留言记录

-

暂无数据

寺院观音麒麟雕刻图片

寺院观音麒麟雕刻图片 石雕牌坊村庄石牌楼雕刻图片大全

石雕牌坊村庄石牌楼雕刻图片大全